Por Juan Gorostidi

1. Fortuna

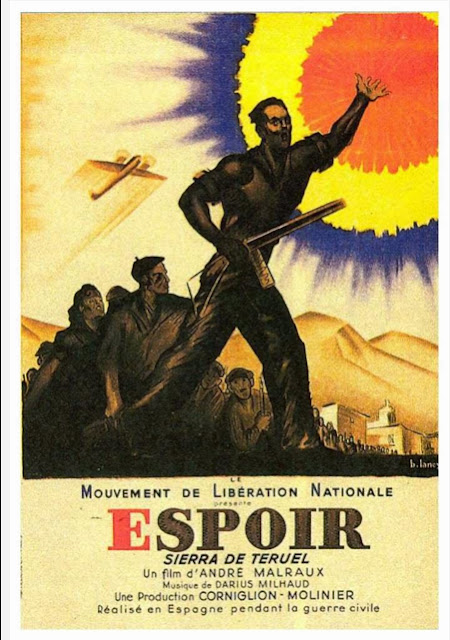

de Sierra de Teruel

Escasa ha sido la suerte de Sierra de Teruel (Espoir, André Malraux, 1938-1940). La historiografía

cinematográfica se ha centrado primordialmente en los avatares de su

complicadísima producción[1], y, lo que resulta más

doloroso, la película nunca ha llegado a encontrar su público: estrenada en

España en fecha tan tardía como 1978, fue vista como un “documento”, una “pieza

de arqueología” o un testimonio del cine republicano de propaganda durante la

guerra civil. Por tanto, los estudios que han abordado los interesantes

aspectos estéticos del film de Malraux han sido, hasta la fecha, poco

numerosos. Algo sorprendente, pues nos hallamos ante una de las películas más importantes

de la historia del cine español. A continuación, nos detendremos muy poco en la

creación y (limitada) difusión de Sierra

de Teruel y procuraremos centrarnos en aquello que hace de ella una pequeña

joya cinematográfica prácticamente olvidada[2].

Como se sabe, la película se basa en un

episodio de la novela de André Malraux, L’Espoir.

El escritor francés estuvo al mando de una escuadrilla de combate al servicio

de la república durante 1937. En el verano de 1938, Malraux comenzó a filmar

una adaptación fílmica de su obra que plasmara el esfuerzo bélico republicano.

La película, rodada en Barcelona con frecuentes interrupciones, tuvo que ser

acabada en París entre finales de 1939 y comienzos de 1940, cuando la república

ya había sido derrotada. La historia narra la misión que una escuadrilla

republicana tiene que realizar para detener el avance de las tropas

franquistas: el ataque a un campo de aviación y el bombardeo y destrucción de

un puente, paso vital para las tropas de los sublevados. Entre medias, la

película narra los esfuerzos de la población civil por rechazar a las fuerzas

fascistas y su apoyo a las tropas republicanas.

El

Comandante Peña (José Sempere) hace el elogio fúnebre del tripulante italiano

Marcelino

2. Cine y propaganda

Algo que sorprende en Sierra de Teruel es el escaso énfasis

que se le da al aspecto propagandista del film. No hay proclamas ni

declaraciones heroicas (una de las frases más repetidas a lo largo de la

película, cuando se requiere la realización de alguna tarea difícil o casi

imposible, es “Haremos lo que se pueda”), sino una sobriedad muy calculada. Una

escena es bastante ilustrativa: los pilotos de la escuadrilla se hallan en su

barracón mientras el alemán Schreiner (Pedro Codina) se pone a los mandos de un

avión por primera vez desde 1918. Uno de los hombres pregunta a los demás por

su ideología: “Independiente, camarada, siempre he sido independiente”, le

responde uno de ellos (con cierto énfasis irónico en la palabra “camarada”);

luego se dirige al capitán Muñoz (Andrés Mejuto): “¿Y tú, Muñoz? ¿Socialista,

no?”. La respuesta de Muñoz, tumbado en su catre y sin dirigir la mirada a

quien le interroga, es significativa: “Ante todo, pacifista”. Y acto seguido,

pasamos a un plano de un cuarto personaje, recostado junto a la ventana: “Yo

vine porque me aburría”.

Pero sería falso afirmar que Sierra de Teruel es un film totalmente

inocente en cuanto a su carga ideológica. Sin embargo, Malraux y sus

colaboradores se las arreglan para que la narración –la historia coral de unos

cuantos hombres y mujeres que se sacrifican y pierden sus vidas por una causa y

por el bien común– fluya admirablemente a la par que el obvio mensaje

antifascista. Así, uno de los voluntarios extranjeros, el marroquí Saidi

(Serafín Ferro[3]), sustituye a

Marcelino en el cargo de comisario político de la unidad, no sin antes objetar:

“Usted sabe, mi comandante, que mi padre es uno de los principales líderes

fascistas en mi país”. O las continuas muestras de ayuda y solidaridad que

presta la población a las tropas republicanas. El ejemplo más destacado es el

del campesino (José María Lado) que atraviesa las líneas franquistas para

llegar al aeródromo republicano y que hará de guía de la escuadrilla para

atacar el campo de aviación enemigo y destruir posteriormente el puente. O el

recorrido que Peña y Saidi hacen por todos los pueblos de los alrededores en

busca de coches que iluminen su despegue nocturno: el esfuerzo de los comités

municipales hará posible la presencia de faros suficientes para que los aviones

puedan despegar. Esto se conjuga con la llegada de los dos hombres al campo de

aviación, donde descubren la presencia de los vehículos merced a un plano

magnífico; los faros de los coches se encienden en la lejanía; un momento antes

habíamos visto en segundo término a tripulantes y mecánicos cantando la canción

Eres alta y delgada[4] para distraer la

espera antes de emprender la misión. Es decir, Malraux nunca olvida dar

humanidad a estos personajes, envolviendo el alegato ideológico con auténticas

emociones, con detalles que muestran una maravillosa inventiva tanto en la

realización como en los diálogos. Incluso las declaraciones que puedan parecer

en principio altisonantes se pronuncian con una sequedad que impresiona: un joven

reprocha a los ancianos del pueblo que suban al monte para ayudar a los

aviadores: “Y tú, ¿qué puedes hacer por un muerto?”, “Darle las gracias” es la

lacónica respuesta del viejo.

3. “Haremos

lo que podamos”

Tal podría ser también el lema de Malraux

y sus colaboradores a la hora de realizar Sierra

de Teruel. Y, pese a todos los escollos, el resultado es sobresaliente. De

hecho, uno bien puede lamentar que André Malraux –al igual que sucede con otro

autor de un film único y excepcional, Charles Laughton– no hiciera más

películas, pues en varias ocasiones demuestra una pericia consumada para ser un

director primerizo. En la primera escena vemos cómo un avión en llamas llega al

aeródromo republicano; después de un plano del aparato, se corta a un plano

levemente en contrapicado de dos de los personajes en tierra que observan con

angustia el aterrizaje, y Malraux aproxima la cámara sin cambiar la angulación.

Otro ejemplo: el asalto, por medio de un coche, al cañón que custodia la Puerta

de Zaragoza; planos breves, un montaje rápido de planos generales y planos

cercanos y una veloz elipsis final que muestra el resultado del ataque. El

dinamismo y la angustia que proporcionan estos pequeños detalles son sólo una

muestra de las brillantes soluciones que el director salpica a lo largo de toda

la película y que tienen su culminación en la larga escena final. Por otro

lado, la interpretación es magnífica: Peña y Muñoz son sobrios y profesionales

(uno se ve tentado a recordar algunos personajes de Howard Hawks), el campesino

encarnado por José María Lado es una creación de un brillante naturalismo (su

acento aragonés, su rostro de perplejidad y de terror cuando a bordo del avión

es incapaz de reconocer el lugar donde se halla la base franquista) al que,

además, se le proporcionan algunas de las mejores escenas: por ejemplo, cuando

uno de los milicianos le ofrece una pistola, él la rechaza, se palpa su navaja

y dice “Con esto me basta”. Navaja que clavará en el costado del traidor que vacía

su escopeta en el vientre de su guía, en una escena con un montaje seco y fugaz

que aumenta la sensación de inmediatez y violencia; el resto de los actores profesionales

está a la altura, y mención especial merecen los personajes interpretados por

auténticos campesinos, que se integran con total naturalidad en la narración

los actores[5]. Al final, una de las

aldeanas interroga al comandante Peña sobre la procedencia de los aviadores

abatidos: “¿Y el así?”, dice la mujer llevándose la mano al rostro. “Árabe”,

contesta Peña.

El

campesino trata de guiar a la escuadrilla

Buena parte del mérito de estas

sobresalientes actuaciones y de los diálogos excelentes que abundan en el film

se debe sin duda a Max Aub. El escritor no sólo colaboró en la película

traduciendo los diálogos al español (en este caso, habría que hablar de

“adaptación” o “versión”) o como ayudante de dirección. Conviene recordar que,

si bien la fama de Aub se debe a sus novelas y narraciones, su vocación

principal fue la de dramaturgo (su falta de éxito en la escena es algo de lo

que se quejaría siempre, incluso en un texto tan tardío como La gallina ciega, que relata su viaje a

España en 1969, su primera visita tras un largo exilio de treinta años). Y no

hay duda que Aub echó una mano en la acertada dirección de actores de Sierra de Teruel.

“Yo vine

porque me aburría”

4. Final

El comienzo de Sierra de Teruel es similar a su conclusión: la muerte y el elogio

de los muertos. Ya hemos comentado sucintamente

el inicio del film, la llegada del avión en llamas y el homenaje al aviador

italiano muerto. La película acaba con una larga y espectacular escena,

punteada por una espléndida música de Darius Milhaud que, por una vez,

contribuye a acrecentar el carácter épico de la película (no hay música en todo

el metraje anterior, salvo alguna canción incidental como la ya mencionada en

la escena nocturna en el campo de aviación). Uno de los dos aviones se ha

estrellado, después de la misión, en lo alto de las montañas de la sierra de

Teruel que da título a la película. Los campesinos de los pueblos circundantes

ayudarán a bajar a los muertos y heridos. Un enorme gentío que testimonia el

afecto popular hacia los combatientes, y que tiene algo de procesión fúnebre

(la expresión “gloria en la derrota”, que Bogdanovich atribuía a algunas

películas de John Ford, no está fuera de lugar aquí). El comandante Peña sube

en mula para ver a sus hombres. Un ataúd al que va amarrada una ametralladora

contiene el cadáver de Saidi. Peña se detiene junto a la camilla del

desfigurado Muñoz, quien le pregunta si tiene un espejo. Peña extrae su

libreta, la abre, y en un plano detalle, apreciamos que dentro hay un pequeño

espejo. Sin mediar palabra, Peña vuelve a guardarse la libreta. Después

encontrará al alemán Schreiner, que tiene un tiro en el estómago y le pide una

pistola. “Pero no antes de que le vea el médico”. Último detalle conmovedor:

Schreiner se lamenta de que quizás sus compañeros se hayan sentido despreciados

por él, ya que “al empezar el combate, todos sacaron sus mascotas y yo les

miré. Pero no era desprecio. Es que entendía que me había hecho viejo”. Y la

comitiva sigue bajando la montaña, en medio del homenaje del pueblo, hasta que

llegamos a un último y grandioso plano general que nos muestra a una enorme

muchedumbre haciendo un “S” en la ladera de la montaña. Un gran final para una

película imprescindible del cine español.

Fotos de

rodaje: arriba, Max Aub y André Malraux; en la foto central, rodaje en las

calles de Barcelona; abajo, Malraux, con pipa, prepara la escena del coche.

En el siguiente enlace se puede ver la película completa:

[1] Es

imprescindible citar el monográfico que la revista Archivos de la filmoteca, 3 (1988) dedicó a Sierra de Teruel, que incluye, entre otros materiales, varios

artículos valiosos y el guión del film. Asimismo es excelente Malgat, Gérard

(ed.), André Malraux y Max Aub. La

república española, crisol de una amistad. Cartas, notas y testimonios

(1938-1972), trad. de Antoni Cisteró, Lérida, Pagés Editor/Universitat de

Lleida, 2010, volumen que recorre la amistad de los dos principales creadores

de Sierra de Teruel. También son

útiles los siguientes artículos: Ferreras, Elvira, “Quan Malraux rodava pels

carrers de Barcelona”, L’Avenç, 11

(1978), pp. 44-46; Company, Juan Miquel y Sánchez Biosca, Vicente, “Sierra de Teruel: el compromiso, el

texto”, Revista de Occidente. Guerra y franquismo en el cine, 53 (1985),

pp. 7-19; García López, Sonia, “Imágenes del cielo. Tres calas en el cine

extranjero de la guerra civil”, Secuencias,

31 (2010), pp. 32; Alberich, Ferrán,

“Sierra de Teruel: una coproducción circunstancial”: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/sierra-de-teruel-una-coproduccion-circunstancial--0/html/ff907f12-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html;

Alonso Magaz, Francisco Javier, “Sierra de Teruel-Espoir”, Metakinema. Revista de cine e

historia, http://www.metakinema.es/metakineman2s1a1.html. No he podido

consultar Michalczyk, John J., André

Malraux’ Espoir: The Propaganda/Art

Film and the Spanish Civil War, Jackson, University of Mississippi, 1977.

[2]

Naturalmente, hay excepciones: Jean-Luc Godard la cita con cierta profusión en

sus Histoire(s) du cinéma, 1997-1998.

[3]

En una película donde el talento abunda (Malraux, Aub, el operador de cámara

Manuel Berenguer, el músico Darius Milhaud, los actores Mejuto, Sempere y Lado,

por citar algunos nombres), incluso encontramos en un papel secundario al

gallego Serafín Ferro, un escritor menor de la generación del 27, así como

director teatral de vanguardia, y amante y fuente de inspiración para Lorca y

Cernuda.

[4]

El lector interesado puede escuchar esta versión:

https://www.youtube.com/watch?v=iUWqh63csiY

[5]

Algo que Ken Loach intentaría hacer décadas después en Tierra y libertad (Land and

Freedom, 1995) con un resultado discutible.