En Hollywood las cosechas son rojas

(Hammett: crónica del antisuperhéroe de

“Black Mask”)

Por Ildefonso Larrañaga

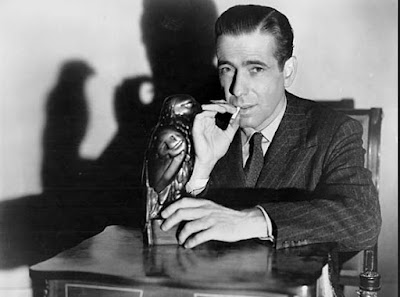

“Alcoholic,

depressed, but always well dressed”

Hammett escribió la tercera parte de El hombre delgado en una triatloniana

sesión (no sólo escribía, también fumaba y bebía, dos verbos cuya conjugación

no tenían secretos para él) de treinta horas. Jamás volvería a repetir

semejante proeza, si es que se puede hablar aquí de gesta y no de ingesta. Y

digo esto porque Samuel Hammett siempre echaría mano de esta anécdota cuando

tuviera que explicarle al chupatintas de turno por qué llevaba veinte años sin

publicar ni una línea hard boiled. De

hecho, esta fue la novela cisne del autor (el momento de la novela halcón ya

había pasado), ningún otro proyecto que se propusiera himself o le propusieran en adelante –y hubo muchos– llegaría jamás

a materializarse.

Hammett terminó cinco novelas (Cosecha roja, La maldición de los Dain, El

halcón maltés, La llave de cristal y

El hombre delgado), y dejó empezado un manuscrito con el título de Tulip, una historia parcialmente basada

en su persona, digamos, escuetamente mentalográfica (palabro recién acuñado y

que me recuerda gratamente la cristalografía, ciencia que se aparea de

maravilla con el estudio pormenorizado del cerebro de uno mismo), la parte de

él que nada tenía que ver ni con la Pinkerton ni con los seguimientos a

sospechosos ni con los destartalados y malolientes tugurios donde en su día

tuvo que hacer aquellas guardias tuberculosas. Tulip supuso para él un laborioso y deliberadamente interrumpido

conato de redención a lo largo de sus últimos años. Años miserables en los que

fue testigo de cómo sus derechos de autor –que en su día llegaron a ser

cuantiosos, incluso desmedidos para un escritor de su época– eran retenidos por

el gobierno para subsanar los agujeros negros tributarios que Hammett había ido

descubriendo como un nada calculador astrónomo a lo largo y ancho de la galaxia

semicolapsada de Hollywood.

Los días en los que Hammett escribía en

la mesa de la cocina de un apartamento cochambroso en el que convivía con su

mujer y sus dos criaturitas deberían estar más presentes en la conciencia del

curioso rastreador biográfico, y no tanto la fase hiperventilada y

vasoconstrictora en la que daba largas a editores y productores, se fundía los

adelantos sin haber escrito una línea y sin el menor asomo de culpabilidad,

recibía a sus visitas en un hotel lujoso de Beverly Hills en batín de seda,

fular y sosteniendo en la mano un vaso labrado con un mejunje carísimo dentro.

Allá ellos con los que prefieran la puesta en escena, pero el Hammett más

interesante y auténtico se encuentra en las cartas a su hija Jo, a Lillian

Hellman y a algún que otro compinche (no, nunca se escribió con Raymond

Chandler, quien, por cierto, era mayor que Hammett y tenía bastante menos

experiencia que él –por no decir ninguna–

en las lides del noir. Que se

tenga noticia, sólo coincidieron una vez, en una cena de autores que organizaba

Black Mask: para que se hagan una

idea, fue como una reunión de viejos alumnos en la que sólo dejaban entrar a

los repetidores, los vagos, los matones y a algún que otro soplón por aquello

de tener a algún petimetre del que reírse. Ahora piensen en autores de aquel

bachillerato demente y adivinen quién era el soplón. Pues bien, habla Chandler:

Hammett es un tipo correcto. Me inspira

confianza...; sólo he coincidido con él una vez, es un hombre muy elegante,

alto, discreto, con el pelo canoso y una tremenda capacidad para el Scotch, me

pareció bastante auténtico). Cuando hace de padre, el tono chocarrero y

juguetón y delicado y curiosamente cercano a las pausadas e indiferentes

enseñanzas zen, salta del papel de carta como sangre de cebolla y uno se

pregunta por qué narices está moqueando. Las cartas de amante son

inusitadamente comprensivas, pacientes, irónicas, sinceras, algunas veces

crípticamente desesperadas (las que le enviaba a la Hellman desde su cuartel

durante la II Guerra Mundial no tienen desperdicio. Como por ejemplo, y mucho

antes de que llegara un Cortázar con sus instrucciones sobre cómo subir

escaleras para escritores que han sufrido derrames cerebrales –mucho me temo

que estaban dedicadas a Robbe-Grillet– tenemos a un Hammett descacharrante

explicando de manera pormenorizada la manera segura de miccionar en una letrina

sin paredes ni techo: a la intemperie y en Alaska, vamos). Extraigamos unos

centímetros cúbicos de información del paréntesis precedente. Hammett fue

veterano de las Dos Grandes Guerras, ni más ni menos, si tenemos en cuenta que

no era lo que se suele considerar un tipo sanote, más bien lo contrario,

delgado y guapo como un ave rapaz, eso sí, pero tuberculoso, con enfermedades

venéreas que iban y venían como una plaga de langosta a la thermidor,

alcohólico, fumador empedernido y con graves problemas de dentadura que, con el

tiempo, dejarían su boca como un estuche vacío de Tiffany & Co. para

guardar instrumental odontológico de platino hervido. Lo destinaron a Alaska,

rodeado de reclutas que podrían haber sido sus nietos, y se las arregló para

que casi todo el mundo le tomara cariño, montar un periódico que sería premiado

y distribuido a todo el ejército norteamericano, dar clases a los soldados

pelones, conferencias sobre China, emborracharse metódicamente e irse de putas

cuando se lo pedía a coro todo el barrio chino de Frisco que llevaba y llevaría

siempre no sabemos si guardado cerca de la solapa izquierda de la americana o

de la bragueta de botones. Es más, ciñéndonos sólo a la temática putera, se

podría escribir toda una semblanza de Samuel Dashiell Hammett. Decían sus

amigos que sobre todo gustaba de las chicas orientales y negras, forma atípica

e imaginativa de escoger revolcón en una época no muy proclive a la fusión de

culturas, que encaja como anillo al dedo con un hombre sin prejuicios,

autoilustrado, curioso y metódico en sus sistemas de aprendizaje. Una amiga y

habitual huésped de las suntuosas habitaciones en uno de sus hoteles de lujo en

Hollywood confesó indignada que en una ocasión tuvo que largarse del lugar después

de una semana de ininterrumpida procesión, libre circulación, desfile de

señoritas carnavalescas –en su mayoría orientales y afroamericanas– que no

daban ni los buenos días y que se dirigían como los Lemmings hacia el

dormitorio de Hammett con ofrendas líquidas bajo el brazo (en sus peores

épocas, el escritor llegó a pesar más o menos lo que una adolescente

obsesionada con la línea quisiera conseguir sin tenerle que vender el alma a

Lucifer, que como ya saben, tiene la pinta de Karl Lagerfeld).

El Halcón Milenario

Volaba a hipervelocidades casi absurdas

mucho antes de lo que la gente se imagina. Las tramas oscuras, desquiciadas,

enmarañadas y giratorias eran marca de la casa Hammett (su buena amiga Dorothy

”Algonquin” Parker, se quejaba del trabajo que le llevaba seguir el hilo de sus

historias, suponemos que después del sexto martini). Testigo que recogería no

mucho más tarde Raymond Chandler, cuyo Largo

Adiós parece por momentos la improvisación jazzística de un saxo tenor que

ha perdido de vista al cuarteto que lo acompaña, al público y al propio tema

que le permite el solo, de tal manera que ni siquiera el foco de la primera

persona nos saca de dudas, pues favorece que el humo tome consistencia y

envuelva el escenario a modo de polímero para embalajes. Se podría decir que

Hammett está rematando el dixieland

cuando aparece Chandler para instalar el bebop

en la novela negra.

Bogart

y el halcón maldito

El piloto ancestral de esa nave clásica

no es otro, como ustedes ya supondrán, que Humphrey Bogart. La versión que

dirigió Huston en 1941 es la más emblemática, quizá debido a un reparto que es

una auténtica granada de fragmentación: Mary Astor, Peter Lorre, Sydney

Greenstreet y Elisha Cook Jr., este último en el papel maché del matón autista

que el señor Gutman tiene apadrinado, amancebado o domesticado y que, cuarenta

años más tarde, sería rescatado/reciclado por Wim Wenders para participar en el

rol de taxista bajito y corajudo en el dudoso homenaje que le dedicó al autor

en su película Hammett (1981), y cuya

particularidad radica en que fue rodada utilizando los decorados de Barrio

Sésamo, o al menos eso es lo que siempre me ha parecido a mí.

Joel

Cairo: Peter Lorre disfrutando como un condenado

Pese a la merecida fama de la versión

de Huston, podríamos restarle méritos aplicándole el refrán que dice: a la

tercera va la vencida, puesto que nos encontramos con dos adaptaciones

anteriores de la novela. La primera data de 1931, dirigida por el prolífico Roy

Del Ruth, con un latin Sam Spade

interpretado por Ricardo Cortez. Y hay otra de 1936, Satan Met a Lady, dirigida por William Dieterle y con Bette Davis

en el papel de lianta impertérrita.

Hammett no trabajaría como guionista o

asesor en ninguna de las tres producciones, aunque es más que probable que

coincidiera con Huston –otro plusmarquista en el medallero de los destilados–

libando en flores de interior como el Brown Derby o el Clover Club de Holywood.

La genealogía de Hammett en Holywood es

inmoral, como la de tantos otros escritores legitimados en sus respectivos

estilos y regiones (Yoknapatawphas y

Poisonvilles), y trivializados más tarde en esos austeros despachos de

Chirico que los estudios tenían en el desierto y que contaban con inventarios

tan poco borgeanos: una mesa con cajonera, en la cajonera una botella de

scotch, sobre la mesa una máquina de escribir, sobre la máquina de escribir una

secretaria con aspiraciones de guionista y sonrisita oblicua a lo Dorothy

Malone (una escena tan común en los infinitos pasillos –o nichos– de los guionistas

del Holywood dorado, que ha sido temática recurrente desde que se inventó el

escritor de plantilla a sueldo semanal y entrenado para suprimir, añadir o ser

despedido sin inmutarse; figura a la que se le podía añadir, para avivar tramas

y estimular glándulas de todo tipo, el personaje de la secretaria avezada,

ambiciosa y con más talento que el propio escritor estragado por el morapio y

la culpa, a quien saca del charco alcohólico en el que chapotea con empuje,

optimismo y dedicación: desde Sunset Boulevard

hasta Barton Fink, pasando por In a Lonely Place).

Un acuario de peces

solubles

A finales de la década de los veinte,

nos encontramos con un Hammett bastante conocido por sus historias cortas, con

un par de novelas que recolectan lectores a ritmo de segadora, y una tercera

narración larga en marcha que planeaba sobre la wasteland de la novela policíaca como un halcón oscuro pero con un

fondo repletito de dólares dorados. Con esa seguridad en sí mismo y con La maldición de los Dain y unos cuantos

relatos de El agente de la Continental

bajo el brazo, se da una vuelta de reconocimiento por Holywood e incluso sus

nudillos llegan a rozar la puerta de la Fox, quien no parece demasiado

interesada en ninguna de las muestras del surtido que ofrece el escritor. Aun

así, vuelve a Nueva York con vagas promesas de intereses fungibles a corto

plazo por parte de la productora. Es ya en la década de los treinta cuando el

autor recoge sus bártulos en el este y los desempaqueta en el oeste. The Maltese Falcon se está convirtiendo

en el Evangelio apócrifo del santo Samuel, y este aprovecha su ascensión a los altares para abandonar de

una vez por todas la parábola del muerto de hambre. Se pone a escribirle a la

Paramount un guión titulado City Streets,

que dirigiría Mamoulian en 1931, con Gary Cooper y Sylvia Sidney. Escribe a

destajo guiones por encargo para gente como William Powell o Marlene Dietrich,

templando las armas de la improvisación bajo los focos de los mismísimos sets de rodaje, corrigiendo texto en el último

minuto o añadiendo líneas mientras la starlet

practicaba en el camerino su recién estrenada jeta de desprecio frente al

espejo, con un cigarrillo emboquillado en una mano y el caniche en la otra. Son

años de una fiebre tóxica para el autor, cuyos primeros síntomas son notables

alteraciones de la conducta, extravagancia gratuita, gonorrea, apuestas,

peleas, curdas colosales –bíblicas–, juergas babilónicas que duraban lo que las

campañas de Alejandro, con sus incendios y estragos posteriores, e incluso un

intento de violación documentado (una aspirante a actriz acusó al autor de

haberse propasado con ella; más tarde el asunto llegaría a los tribunales,

condenando al escritor a pagarle a la víctima unos cuantos miles de dólares;

por cierto que Hammett jamás aclaró el incidente). Naturalmente, se quedaba sin

blanca muy a menudo. No podía pagar la cuenta de los hoteles de lujo en los que

se hospedaba (Roosevelt, Knickerbocker, Beverly Wilshire), teniendo que

recurrir a tretas propias de los gags del cine mudo (como ir sacando su ropa

superpuesta en capas, hinchando al mismo tiempo los carrillos con la esperanza

de parecer otro individuo, con suerte más respetable. Si coincidía con el señor

Faulkner –“pequeño y malévolo” como

llegó a referirse a él en alguna ocasión–, infatigable compañero de farras y

por el que sentía una cierta envidia profesional al no entender cómo semejante

borrachuzo podía escribir de esa manera, los camareros y bartenders y maîtres del

garito en cuestión caían fulminados por embolias masivas repentinas; los que

valientemente resistían, se enfrentaban a la beoda empresa de demoliciones

H&F.

Hammett

jura y el senador perjura

No obstante los contubernios y desfases

de categoría, Hammett seguía produciendo a un ritmo y con una calidad inigualables

entre los escritores a sueldo de Hollywood. Los peces gordos de los estudios

importantes no se fiaban de él, pues su reputación de gambler, dipsómano y holgazán eran proverbiales, pero no tenían más

remedio que contratarle dado que no existía nadie a su altura. En una ocasión,

David O. Selznick intentó hacerse con sus servicios, haciendo caso omiso de las

advertencias de los demás productores, quienes señalaban lo difícil que era

hacerlo trabajar y que cumpliera los plazos acordados (de eso sabía bastante

Alfred Knopf, su primer editor y con el que dio el salto del pulp a la rústica). En un alarde de

desprecio principesco que nadie excepto él en aquel tiempo se podía haber

permitido, rehusó la oferta del magnate alegando que ganaba más con los derechos

de autor de sus obras en circulación que con el estipendio ridículo que le

ofrecía. En aquel momento, Hammett era el arándano del muffin-business, uno de los escritores mejor pagados de Hollywood,

y se aprovechaba de ello con toda la elegancia y languidez de un aristócrata

del crimen.

La

cena de los acusados

El dinero seguía entrando a espuertas.

La salud de Hammett (con una constitución quebradiza y una tuberculosis

detenida pero latente) sufría los estragos de su éxito fulgurante. En los años sucesivos

iría terminando, revisando y finalmente publicando sus dos últimas novelas: La llave de cristal y El hombre delgado.

Los derechos de ambas fueron adquiridos por Paramount y MGM respectivamente, lo

cual le reportó una cuantiosa suma por la que tendría que estar dando

explicaciones al fisco el resto de su vida. The

Glass Key fue dirigida por Stuart Heisler en 1942, contando con Veronica

Lake y Alan Ladd en el reparto. De nuevo, Hammett no se involucró en el

proyecto. Aunque la primera adaptación de The

Thin Man fue la que dirigió Woody Van Dyke en 1934 para la Metro, se

llegarían a rodar hasta cinco versiones del título, llegando hasta los años

cuarenta con la misma exitosa inercia. Tanto William Powell como Myrna Loy

serían adjudicados y etiquetados para siempre como el sofisticado, borrachín y

perspicaz matrimonio Charles. Esta vez Hammett sí se plantea la posibilidad de

colaborar en el guión, hasta el punto de que llega a instalarse en el despacho

que la productora había puesto a su disposición en algún momento indeterminado

de los años treinta y que el autor no había frecuentado en exceso. Pero es

incapaz de producir una sola línea de diálogo. El único sustantivo que le viene

a la escuálida memoria de alcohólico: botella. El único nombre propio: Johnny

Walker. El único adjetivo: etiqueta roja. De forma que el encargo pasa de mano

en mano hasta topar con el tándem de cuatro manos formado por el matrimonio

Hackett-Goodrich, amigos de Hammett y muy recomendados por este para sacarse el

embolado de encima. Unos años más tarde, durante un período en el que la

esponja de sus sesos estaba emergiendo como coral a la superficie de un

arrecife de sobriedad, escribiría para Hurt Stronberg una secuela titulada Vuelve el hombre delgado.

Song of the Thin Man: ¿Y se quejaban ustedes de las secuelas de

hoy?

La llave de cristal que

abrió una celda

La útima etapa de su vida “Bartleby”,

por utilizar una clasificación vila-matiana que se ha convertido casi en una

nomenclatura o categoría enciclopédica, duró casi otros treinta años (en

ninguna entrada de ese diccionario del I

would prefer not to se puede aplicar la denominación tan palmariamente como

en el caso de Hammett; quizás sólo lo supere Rulfo, quien, a todo esto, también

escribió algún guión). Arrastró consigo el manuscrito esquelético de Tulip en todas sus mudanzas y

vagabundeos postreros (y no fueron pocos), de una costa a otra, y más tarde,

cuando su salud empeoró de tal manera que su movilidad se redujo al estado de

Nueva York –y en los últimos momentos a

tres o cuatro calles de Manhattan– siempre lo conservó encima de sus mesas de

trabajo pospuesto, junto a la máquina de escribir vencimientos. La factoría

Spade y El hombre delgado siguieron

echando humo durante toda la década de los cincuenta. La materia prima de las

narraciones de Hammett –negra y densa

como el petróleo que luego extraería Chandler de los mismos pozos, real y

figuradamente– no parecía agotarse por muchas revisiones, adaptaciones e

incluso series para la televisión que se hicieron o rehicieron. Él mismo apuntó

en una ocasión, que lo que quería decir cuando les ofrecía nuevos

planteamientos y tramas a los jefazos de los estudios era bucear en su

material ya trabajado de los años veinte, extraer lo que pudiera y ofrecérselo

a los carroñeros para que lo escribieran. Acto seguido, estar pendiente del

buzón, a la espera de los cheques.

Rumbo

a la trena

Mantuvo fieles amistades en el mundo

del cine hasta el final. Una de ellas, con la que rozaba lo

platónico/dionisíaco/pigmaliónico, fue Patricia Neal, que conoció a través de

Lillian Hellman y con la que seguiría viéndose

–al principio en ostentosos restaurantes en los que bebía hasta alcanzar

un mustio mutismo cortés; paulatinamente, la figura paterna le ganó terreno al

seductor impenitente, e iba a verla a los ensayos de las obras de teatro en las

que trabajaba, corrigiéndole dicciones y dándole consejos actorales– hasta la

mismísima cama del hospital, pues la agonía de Hammett coincidió en tiempo y

lugar con la de un hijo de la actriz. Utilizando una óptica no demasiado

precisa, humilde y contrafactual –la

mía, por si les interesa–, yo diría que Hammett y Pat Neal fueron los

auténticos Nick y Nora Charles. Y si no acaban de verlos, es porque ya venían

ustedes de la frase anterior con esa expresión arrugada que parece el cierre

metálico de un antiguo videoclub. Busquen fotos de ambos y contrasten mi

información.

Hammett,

muy distendido, en su declaración ante el Comité de actividades antiamericanas.

No soltó prenda.

Otro buen compañero de copas y aprietos

cinematográficos fue William Wyler, quien lo animaba para que siguiera

trabajando y atenuara la velocidad de su marcha hacia ninguna parte. Circa

1950, consiguió que la Paramount contratara a Hammett para escribir una

película que dirigiría él mismo. Hammett lo intentó durante una breve

temporada, pero finalmente devolvió los diez mil dólares del adelanto. Y es en

este mefítico y burbujeante pantano de devoluciones, demandas, denuncias e

investigaciones en el que Hammett quedaría hundido hasta el corvejón y en el

que intentaría infructuosamente asirse a algo o a alguien que le simplificara

la precaria existencia. Y su escape, aunque suene paradójico, fue la cárcel. Lo

enchironaron por su actitud entre estoica y brahmánica durante la caza de

brujas. No creo que haga falta desarrollar este asunto, pues supongo que

entrecomillados como “Los diez de Hollywood” “Dalton Trumbo” “Howard Espartaco Fast” y en esa línea, están

disponibles en la wikipedia a la velocidad de la luz. Sólo mencionar que el

reaccionario tridente que le estuvo chinchando a nuestro autor estaba formado

por las siguientes puntitas oxidadas: Joseph McCarthy, John McClellan y Roy

Cohn (una transcripción de las actas con las torturas inquisitoriales

infligidas al señor Hammett, la pueden encontrar en la edición de Errata

Naturae –colección La mujer cíclope– titulada sin más preámbulos Interrogatorios).

Se me olvidaba: Hammett no iba al cine.

¿Quiénes

somos nosotros para poner esto en duda?