por Juan Gorostidi

¿Cuál es el sentido del baile? No sólo la transmisión de emociones sino el movimiento corporal que nos muestra aspectos importantes del devenir de la historia, el conocimiento de símbolos y tradiciones. El baile como comunicación no verbal. El baile como ritual. El baile como sanación y catarsis. El baile como síntoma de salud y alegría.

Además el baile es vehículo de identidad, sea esta nacional, personal o cultural, ya que asume diferentes características de un grupo social: sus creencias, su música, así como la expresión de unos cuerpos que delimitan un territorio, físico o jerárquico. El baile es también juego, vestimenta, competición y, claro está, diversión.

Fort Apache (John Ford, 1948)

“Aunque nunca hizo un musical, muchas de sus películas tienen más música que algunos musicales. De hecho, son pocas las películas de Ford que no consisten esencialmente y en su mayor parte en una coreografía que se desarrolla al son de la música”.

En Fort Apache el baile tendrá una importancia capital: como forma de expresión de los sentimientos de diversos personajes y como plasmación de la existencia ritual de un destacamento militar que se rige por las ordenanzas. En el baile de los suboficiales, presentado por el médico del regimiento, el coronel Thursday (Henry Fonda) apenas puede disimular su contrariedad al verse obligado a abrir el baile con la madre del teniente O'Rourke, pretendiente no deseado de su hija:

Pero el ritual obedece a las ordenanzas y estas son los cimientos del mundo del coronel. Vivimos en un mundo jerarquizado en el que las órdenes han de cumplirse. Los subordinados obedecen aunque las decisiones de sus superiores les conduzcan a la muerte: todos ejecutan su papel según el reglamento, les guste o no. Thursday conducirá insensatamente a sus hombres a la matanza y ellos, según mandan las ordenanzas, se dejarán matar. La marcha grupal no es una danza sino una suerte de desfile. La escena estaría llena de tensión si no fuera por la costumbre de Ford de aligerar algunas escenas dramáticas con momentos humorísticos —aquí personificados por el sargento Mulcahy (Victor McLaglen); sin embargo, es evidente que Thursday no siente gran aprecio por sus hombres: desdeña a los O'Rourke por su baja extracción social; desprecia al capitán Collingwood (George O'Brien) y trata con distante desdén a la tropa. Ford marca el contraste entre la ritualizada marcha según los sones del Himno de San Patricio con los posteriores bailes entre las parejas. La jovialidad que manifiestan el sargento O'Rourke (Ward Bond) y Philadelphia, la hija del coronel (Shirley Temple) se contrapone con el obligado cumplimiento del deber de Thursday, siempre fiel al régimen militar y sus exigencias.

La llegada del capitán York (John Wayne) pondrá fin al baile, así como la llegada de Thursday a Fort Apache al comienzo del film interrumpió un baile mucho más alegre. Su presencia y forma de actuar dan una pista ominosa de lo que acontecerá en el curso de la narración: y Thursday permanece aislado una vez que York decide reanudar el baile, como aislado estará (de sus hombres, de su hija, de una situación que no comprende pero que desea transformar a su gusto en pos de la gloria militar) durante su breve mando en Fort Apache.

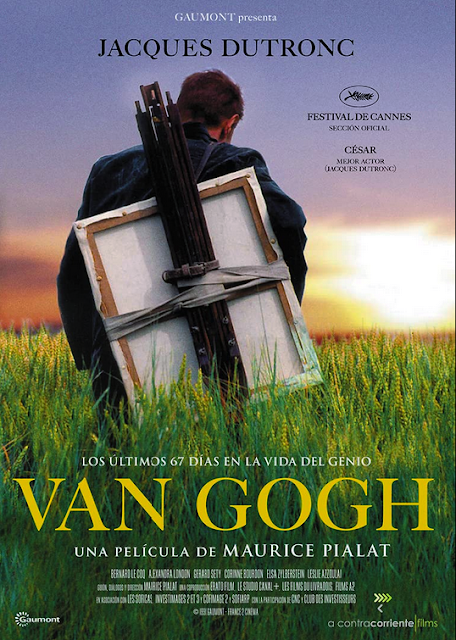

Van Gogh (Maurice Pialat, 1991)

Quizá no por casualidad hallamos el mismo baile en una película francesa realizada más de treinta años después de Fort Apache. ¿Qué hacen los danzantes ejecutando este baile en un salón/burdel parisino en 1890? Sólo podemos especular acerca de las intenciones de Pialat. En su film, dotado de un rigor extraordinario, se nos da una visión del protagonista muy alejada de los biopics de “grandes artistas”: su Van Gogh, magníficamente interpretado por Jacques Dutronc, no intenta despertar en ningún momento las simpatías del espectador: ¡qué diferencia con el personaje de El loco del pelo rojo (Lust for Life, Vincente Minnelli, 1956), donde casi en cada escena Kirk Douglas implora, exige el amor y la comprensión de aquellos que le rodean (y del espectador, por supuesto). Se diría que Pialat concibió a su Van Gogh como el perfecto retrato antiburgués: el pintor se nos presenta como egoista, desconfiado, receloso de los demás, únicamente interesado en su obra... Así como el Thursday de Fort Apache está también poseído por la egolatría, la desconfianza, el desprecio y sólo le interesa su carrera militar. Los dos personajes, sorprendentemente, no son tan distintosi.

¡Qué solemnidad la estos personajes bohemios, artistas fracasados, chalanes y prostitutas! En apariencia, la coreografía de Ford podría parecernos superior. Pero si bien él buscaba que comprendiéramos a todos sus personajes, Pialat desea lograr un efecto más distanciador, más frío en cuanto a la identificación de su personaje principal con el espectador. Van Gogh abunda en planos largos, con la cámara alejada de los personajes y en muchas ocasiones el pintor ocupa los márgenes del plano. “This is a film about the will to suicide”, escribió Lopatei. Y en ambos films, el baile es la antesala del suicidio de Van Gogh y del coronel Thursday.

Coda

Ford volvió a utilizar la marcha del Himno de San Patricio en un film posterior, The Sun Shines Bright (1953):

Pero en este caso el ritual es la forma de introducir a la marginada Lucy Lee en la intolerante sociedad que domina la ciudad de Fairfield. También aquí el apego a la tradición es fuente de desdicha, aunque la procesión final proporcione un final esperanzador.

ii Gallagher, Tag: John Ford . El hombre y su cine. Trad. de Francisco López Martín y Juan Gorostidi, Akal, Madrid, 2009, p. 629. Añade el autor: “Las canciones, las melodías populares y los himnos patrióticos sirven al mismo propósito que la manera de comportarse de los personajes, el vestuario y los decorados funcionan como símbolos del ethos de una cultura y de una época”.

i “As the movie progresses, he expresses an instinctive mistrust, bordering on paranoia, toward all those who try to help him; and since, as the saying goes, even paranoids have enemies, he is proven right”, comenta Phillip Lopate, “Van Gogh (1991)”, en Film Comment, 3, vol. 40 (2004), p. 49. Descripción que también podría encajar a la perfección con el personaje de Ford.

iIbid.