Por el señor Snoid

(http://www.blogger.com/profile/03871000575405204963)

Estas Navidades hemos

tirado la casa por la ventana, como unos manirrotos cualesquiera que se gastan

decenas de miles de euros chez Doña Manolita. Pues decidimos

desplazarnos hasta la Filmoteca de Cantabria para disfrutar de buenas películas

en un ambiente agradable. Y dispuestos íbamos a tragarnos tres pelis en una

jornada, como en los viejos tiempos, pero como el día de los Inocentes ponían La gran familia española en dos sesiones

consecutivas, nos dedicamos a recorrer la ciudad de Santander hasta que

empezara la sesión nocturna. Asombrados quedamos de la cantidad de bares por

metro cuadrado que hay en la capital cántabra –en nuestra ignorancia,

considerábamos que, como en nuestro pueblo sólo hay un supermercado DÍA, un

ultramarinos, un montón de casas tirando a feas y un bar por cada cinco

habitantes, tendríamos la plusmarca mundial de garitos para dispépticos. Pues

no. Hete aquí que Santander se halla tan despoblada de edificios hermosos como

nuestro villorrio –nos contaron que lo más bello de la ciudad quedó arrasado

por un incendio en 1941, un gran año para la cosecha cinematográfica y las

fábricas de armamento–, pero Filmo sí que tienen. Y bien coqueta que es. Sala

pequeña, espacios para exposiciones, cafetería, lugares habilitados para la

investigación –como no queríamos molestar ni herir sensibilidades, nos

abstuvimos de preguntar qué se investigaba allí–, biblioteca y videoteca, y un

personal amabilísimo. Además, en la sesión en la que estuvimos había tan sólo

un par de parejas de ancianos, un jovencito con gafas en representación del

cinéfilo pajero desconocido y cuatro gatos más. No nos encontrábamos tan a

gusto en un cine –antes de que empezara la película– desde que fuimos a ver Viento en las velas en los cines Doré.

Lo que vimos, no obstante, puede que alguno de ustedes no lo considere un

estreno stricto sensu:

The

Enforcer (Raoul Walsh, Bretaigne Windust,

1950)

ya que parece que esta

película se estrenó en las Españas en 1951 con el título Sin conciencia. Pero como por entonces nosotros no estábamos

siquiera en la mente del supremo hacedor (no: no nos referimos a Borges) y

recordábamos la muy grata impresión que nos causó en un antiquísimo pase

televisivo, verla en pantalla grande, en VOS, en copia decente y sin plebe que

hable o que coma durante la proyección es, para nosotros, un estreno en toda

regla.

La peli en cuestión

pertenece a la época de Bogart con pajarita; es decir, al Bogart post-corbata

de filmes como En un lugar solitario,

Deadline USA, Sabrina y tantas otras. Nos da que ni en La reina de África ni en El

motín del Caine la llevaba, pero la verdad es que la de John Huston nunca

nos ha parecido gran cosa y de la otra solo recordamos a José Ferrer y el tic

facial que exhibía Bogart para demostrar que estaba algo trastornado, tic que

luego copiaría con mejores resultados Herbert Lom en su papel de comisario

Dreyfus frente al soberano idiota de Clouseau, interpretado por ese genio

llamado Peter Sellers.

Bogart

y su pajarita preguntándose qué están haciendo en Sabrina

Habrán observado que este

film lleva la firma de dos directores. Sin embargo, en los créditos sólo figura

Bretaigne Windust (con tal nombre y tal apellido, era inevitable que lograra

pasar a la historia del cine), quien enfermó de gravedad a los pocos días de

rodaje. Jack Warner, que sabía lo que se hacía, y Milton Sperling impusieron

como director a Walsh, dado que Raoul había proporcionado magníficas películas

–y sobre todo suculentos ingresos– a la Warner Bros. desde The Roaring Twenties hasta Al

rojo vivo, rodada el año anterior. Lamentablemente, nos confesamos

incapaces de distinguir qué rodó Windust y qué rodó Walsh, pues del primero

sólo hemos visto un par de melodramas con Bette Davis que nos parecieron

exactamente iguales a otros melodramas de Bette Davis (será “la política de los

actores”, de la que hablan los franceses). La película, no obstante, avanza a

toda pastilla, como otras de Walsh. En 87 minutos y con una curiosa estructura

narrativa que alterna tiempo presente con flashbacks

dentro de flashbacks. Vamos, una

cantidad de peripecias y personajes tales que hoy daría para hacer una

temporada entera de Juego de Tronos.

La trama es simple: Bogart interpreta a un empecinado fiscal que solo posee un

testigo (Rico: Ted de Corsia) para mandar a la silla eléctrica al cerebro de

una organización de asesinos (Mendoza: Everett Sloane); cuando, la noche previa

al juicio, el testigo es asesinado, nuestro fiscal sólo dispondrá de unas horas

para que Mendoza sea condenado. Y ahí empieza la verdadera historia,

intercalada por continuas vueltas al pasado, de la búsqueda de un nuevo

testigo.

Bogart,

Gloria Grahame y la pajarita en In a Lonely Place. Él está a punto de agarrar un mosqueo considerable.

La galería de personajes

es abundante, entre sicarios (excelente Zero Mostel como el miembro más tarugo

de la banda), víctimas y testigos que no quieren serlo. El film, además, cuenta

con excelentes momentos. Destaquemos el asesinato de un pobre taxista que cree

que va a ser afeitado y que será, naturalmente, degollado: un plano cercano nos

permite ver que la mano del asesino sustituye a la del barbero mientras éste

afilaba su navaja. No hay chorretones de sangre, por supuesto, que para algo

estamos en 1950. Sin embargo, la elipsis es aquí, y en otros momentos de la película,

más efectiva –y violenta– que la representación directa de la acción. Piénsese

en la escena en la que unos polis sacan un coche de un pantano y describen el

aspecto de la chica asesinada que en él se halla: no vemos el menor atisbo de

la muchacha, tan solo un plano medio con el vehículo izado por una grúa y un

par de policías que comentan –con cierta sordidez– el estado del cadáver. Tal

sequedad y economía de medios eran características de Walsh, sin duda. Como

también es una astuta idea por parte del guionista mostrar al villano principal

ya mediado el metraje: al principio, Bogart conduce a Rico a la celda donde

está encerrado Mendoza, pero no hay un solo plano del interior de la celda: lo

que interesa es la reacción de pánico de Rico, quien exclama aterrorizado: “¡Se

estaba riendo!”.

The

Enforcer

posee espléndidas escenas, soluciones visuales brillantes y un ritmo

endiablado. Y sin embargo, la película no es del todo satisfactoria. O no llega

a ser la obra maestra que pudo haber sido. El problema es que los personajes

carecen de entidad: todo está subordinado a la mecánica del relato. Bogart es

un fiscal empeñado en su misión y punto. Ted De Corsia es un asesino implacable

–en los flashbacks– y un hombre dominado

por el terror en el tiempo presente. Everett Sloane es simplemente malo, muy

malo –aunque el actor consigue aportar cierta ironía a su papel durante los

escasos minutos que aparece en pantalla- y el resto de personajes carece de

toda relevancia. El culpable de esto es el guionista Martin Rackin, que si bien

es el autor de esa intrincada estructura, bastante original para la época,

también lo es de crear unos personajes excesivamente planos. No hay que

extrañarse: Rackin no escribió nunca un guión decente –ni siquiera John Ford

pudo sobreponerse al horrible libreto de Misión

de audaces, y mucho menos Henry Hathaway al de Alaska, tierra del oro– y su carrera de productor tampoco brilló en

demasía: fue el hombre al que se le ocurrió hacer un remake de La diligencia,

titulado aquí Hacia los grandes

horizontes: sólo con decirles que Bing Crosby hacía de Thomas Mitchell y

Van Heflin de George Bancroft ya tendrán una idea de cómo resultó aquello.

Parte de la culpa ha de

atribuirse también al productor Milton Sperling, pues la película fue realizada

para su compañía United States Pictures (cuyos productos distribuía Warner

Bros.), y el hombre tenía una fe ciega en guionistas tan temibles como Rackin o

Niven Busch. De cualquier forma, The

Enforcer no es un logro menor: sus resultados, brillantes en general,

recuerdan un poco a los de Pursued,

producida asimismo por Sperling, escrita por Busch y dirigida con brío por

Walsh. Y si The Enforcer sufre por la

falta de caracterización de sus personajes, Pursued

lo hace por un exceso de psicoanálisis de baratillo –algo que hacía furor en

los EEUU de 1947. Y es que las modas no son un invento moderno.

“Parece

que huele al material con el que están hechos los sueños, hijo”, reflexiona

Bogart en voz alta.

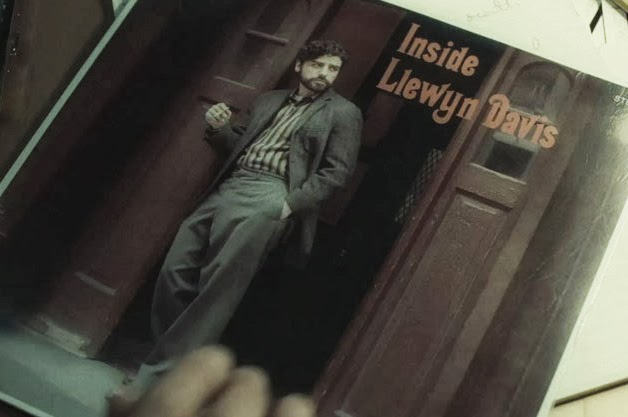

Inside Llewyn Davis

(Joel&Ethan Coen, 2013)

Película que entusiasma a

los críticos y que el público aborrece. Lo segundo lo entendemos, pues es tan

divertida como ver despellejar a un gato (hay dos gatos con papeles estelares

en la peli) o asistir a un funeral (el representante del prota es un anciano

que se pasa la vida en funerales). Lo primero ya lo iremos descubriendo, porque

aún no lo tenemos claro: los críticos son espectadores corrientes, como ustedes,

pero caprichosos. A propósito de Llewyn

Davis plantea, entre otras cosas, la espinosa cuestión de que la línea que

separa el éxito del fracaso es muy tenue. Reflexionen. Ustedes seguro que

alguna vez se han preguntado por qué los Beatles tuvieron un éxito tan

escandaloso. Y se han contestado: porque eran buenos. Sin duda, como tantos

otros. Porque estaban en el momento justo en el sitio apropiado (esta

respuesta, propia de la astrología judiciaria, nos encanta; sí, como otros

tantos). Porque componían sus propias canciones. Seguro. Pero, en sus

comienzos, a Jagger y a Richards su manager tenía que encerrarles

(literalmente) para que compusieran algo, Y ya ven, cincuenta años después

siguen igual: de gira cuando necesitan reponer algún órgano vital o cambiarse

la sangre, y Keith continúa cayéndose de los cocoteros.

Incluso sumando todas

estas razones, algo se nos escapa. Nosotros pensamos que el AMOR es siempre un

factor muy importante. No el amor a la música, ni siquiera a la pasta (que

también). Fue el amor que sentía Brian Epstein por John Lennon lo que hizo que

el resto de los ingredientes cuajara. Piénsenlo. Un Brian que tiene una tienda

de discos, pero nula experiencia en el negocio musical, va ver a esos garrulos

que tocan en The Cavern, se enamora del más bruto de ellos y les firma un

contrato. Y no para. Les lleva a DECCA. Graban y la discográfica no quiere

sacar el disco. Se los lleva a EMI. Graban un single. Brian compra copias

suficientes (para su tienda) como para que Love

me do llegue al Top 20. Y ya está. John deja preñada a Cynthia por eso de

la habladurías –meses antes le había roto un par de costillas a un tipo que le

preguntó por sus relaciones con Brian– y tras la muerte de Brian (en su yate,

rodeado de efebos españoles que no sabían inglés y que no pudieron darle las

pastillas de nitroglicerina) John encontró a Yoko, que era como Brian, pero en

asiático y en mujer.

A propósito de Llewyn

Davis narra la historia de un fracaso: el del protagonista como folksinger. Lo malo de Llewyn es que es un

purista, y no sólo en lo musical. En parte, es su amor a la música –tal y como

él la entiende– lo que hace que Llewyn Davis no haga sino tomar decisiones

equivocadas: rechaza los royalties por Please

Mr. Kennedy –que será un gran éxito, sin duda; rechaza la propuesta de

Grossman de participar en un trío folk y desdeña altivamente a otros cantantes,

como sus amigos Jim y Jean o al cateto de Troy Nelson, que según Grossman “sí

que conecta con la gente”, e insulta, ligeramente borracho, a la anciana palurda

que deseaba su momento de gloria en The Gaslight. Obviamente Llewyn no es un

personaje encantador (y la interpretación de Oscar Isaac ayuda bastante a

reducir el hipotético carisma que pudiera tener), pero los que le rodean son

bastante peores: sus amigos (Jean, a la que ha dejado preñada, es

extremadamente desagradable; el matrimonio de profesores universitarios in es odioso; el propietario de The

Gaslight es un auténtico gilipollas), su familia (su hermana Joy viene a ser el

equivalente burgués y con hijo de Jean), sus colegas (Troy, Jim y el resto de

músicos que aparecen en el film) y todo aquel con el que se cruza (desde los

empleados del sindicato portuario hasta el público al que desea encandilar)

resultan aún más antipáticos y desagradables que él.

Dylan

a punto de entrar en las listas de hits con Like a Rolling Stone. Si

no supiéramos que por entonces fumaba un porro después de otro, pensaríamos:

“Qué gachó tan soberbio”.

Es un logro que los Coen

ni siquiera intenten hacerle un poco más accesible de cara al espectador. Pero

no. En este sentido, A propósito de

Llewyn Davis se parece un poco a Barton

Fink: narra la historia de un tipo con (relativo) talento al que todo le

sale mal. Pero las desventuras del guionista nos parecen menos trágicas que las

del cantante, pese a que en ambas está John Goodman animando la función. De

hecho, si los Coen pensaron el viaje desde Nueva York a Chicago con el músico

de jazz que interpreta Goodman como un interludio cómico, hay que decir que lo

consiguieron (en mi caso: yo me reí mucho; la señora Snoid estaba hundida en la

butaca, atenazada por la pesadumbre). Pero es un viaje breve –y en dirección a

un nuevo fracaso.

Metáfora

visual de la carrera de Phil Ochs.

Dos escenas resultan muy

ilustrativas de cómo los Coen no han querido hacer una historia de “ascenso y

caída” sino más bien de “caída sin fondo”: a la vuelta de Chicago, por la

noche, Llewyn se fija en un borroso desvío en dirección a Akron. Minutos antes,

nos habíamos enterado de que el médico que le practicó un aborto a la novia de

Llewyn en realidad no lo hizo, y que ella vive en Ohio con sus padres…y su

hijo. Llewyn está a punto de girar y… de improviso arrolla al gato (gata en

esta ocasión) que le acompaña en gran parte de la peli y sigue después rumbo a

Nueva York. La otra escena es la visita de Llewyn a la residencia de ancianos

donde vive su padre, y a pesar de que luego él comente que “el viejo está

estupendo, le dan de comer y ni siquiera tiene que moverse para hacer sus

necesidades”, el momento es de una desesperanza brutal.

Hay humor en A propósito de Llewyn Davis, sí, pero es

negro, negrísimo, y en general recalca el pavoroso itinerario del personaje. Y

es que la tragedia de Llewyn es que él desea que cambien los demás, y no tener

que cambiar él (sus opiniones, su estilo de música, su “independencia”, su

“integridad” artística). El momento final, cuando Bob Dylan sube por primera

vez al escenario tras la paliza que recibe Llewyn, es el certificado de

defunción para Llewyn y para otros muchos como él. Pocas veces el retrato de un

fracasado ha sido tan fascinante.

Nota

para eruditos:

Aseguran los enterados que

Llewyn está inspirado en un cantante de folk real, Dave Van Ronk, y aportan

pruebas: ambos son neoyorquinos y la portada de sus discos es igualita. Pero

nos da que no es así. Dave era un tipo de lo más jovial que, en el principio de

los tiempos, apadrinó a paletos tan dispares como Dylan (Minnesota), Phil Ochs

(Texas) o Joni Mitchell (Alberta, Canadá). Fue de los pocos puristas que

apoyaron a Dylan cuando éste se “electrificó”, y el paso del tiempo no parece

que cambiara su bonhomía: de hecho, colaboró –seguro que cobrando cuatro

perras– en las dos deprimentes pelis que se han hecho sobre Ochs y en la

hagiografía que presuntamente hizo Scorsese a mayor gloria de Dylan, No Direction Home. Por otro lado, la

peli está llena de esos chistes privados y referencias que tanto gustan a los

Coen. Existió un dúo folk llamado Jean&Jim,

sí, pero ni él ni ella eran Justin Timberlake; como bien se dice en la peli,

Llewyn es un nombre galés; y ustedes saben que Dylan se llama en realidad

Robert Zimmermann (con ese nombre le hubiera sido imposible triunfar en la

música pop) y que se cambió el nombre “en homenaje” a Dylan Thomas, poeta… galés,

claro. El Bud Grossman que domina el cotarro en Chicago es un trasunto de

Albert Grossman, el “coronel Parker de Dylan”, es decir, su manager entre

1962-1970; Bud le propone a Llewyn ser parte de un trío folk de dos tíos y tía –en

plan Peter, Paul & Mary, trío de gran éxito que naturalmente lanzó… el

auténtico Albert Grossman. El disco es idéntico, sí, pero no olvidemos que uno

de los primeros LPs de Dylan fue Another

Side of Bob Dylan: gente introspectiva con varias caras había mucha

entonces. Y así mil. Pero no creemos que Llewyn esté basado en alguien en

especial, sino que es una amalgama de personajes, como el productor de Barton Fink, que representaba lo mejor

de Jack Warner, Harry Cohn, Zanuck, Louis B. Mayer y otros. O una sugerencia

aún más atractiva, quizá la película está planteada como la respuesta a las

siguientes preguntas: ¿qué habría sido de Dylan si no hubiera triunfado? o ¿qué

habría hecho Garfunkel si Paul Simon se hubiera tirado del puente de Brooklyn (over troubled waters)?

Dave

y el gato maldito.

Esa

zarpa tapa al gato: ¿será casualidad?